建築設計(新築、リフォーム、リノベーション)

【新築のご物件の場合】

現地の測量図やヒアリングの結果をもとに、家族構成や使い勝手、将来設計を想定しながら設計を行います。まずは基本設計として、平面図や断面図、パースなどを制作致します。続いて意匠設計や構造設計、設備設計などを行っていきます。目指しているものは3世代、100年は最低でも建っている住宅です。父の世代、子の世代、孫の世代各々が新築の住宅を建てた場合、〈例〉¥4,000万円×3世代=1億2,000万円。しかしそれだけに終わらず、日々の修繕工事もしていかなければなりません。

最初に丈夫な構造体で建てることが出来れば、その世代ごとにリフォームを行ったとしても¥1,500万円程度で収まると思われます。〈例〉¥4,000万円+¥1,500万円+¥1,500万円=¥7,000万円。

またハウスメーカーでは、その世代交代で大胆な改修工事を行う場合の『物理的な施工の制約』があります。最近は「60年保証」と唄うハウスメーカーもありますが、本当に60年後にまでその構造体の部品が存在しているのでしょうか。(軽量鉄骨などによるそのメーカー特有の構造体の物件を指しています)

建築施工・管理

元ゼネコンの現場監督として、一級建築施工管理技士という資格の所有者として、建築工事共通仕様書を始めとした建築工事の指針に沿った施工と管理を行います。

先日、名古屋市内の耐震相談員としてお客様のご自宅へご相談に伺ったところ、リフォーム業者に台所などの水回りのリフォーム工事を行ってもらったらしく、その際に耐震補強工事を勧められてお願いをしたということなのですが、新築時の図面と今回の耐震補強工事の箇所とを照らし併せてみたところ、全く無意味な箇所に機材が取付けられていました。

リフォーム業者の中には資格を持っておらず、経験値だけで業務を行っているという業者がいます。このようなことにならないようにするためには第3者の専門家を介入させなければ防ぐことはできません。

家を建てる・改修するということは生きているうちに何度も行うものではありません。その時の支出額は相当なもののはずで、工事が終わってから「こんなはずではなかった」という箇所を見つけてしまったらどんなに悔やんでも悔やみきれません。まずは現場の分かる第3者を立てるようにしてください。

バリアフリー設計及びグループホームの設計

■住み続けられない住まいをつくらない

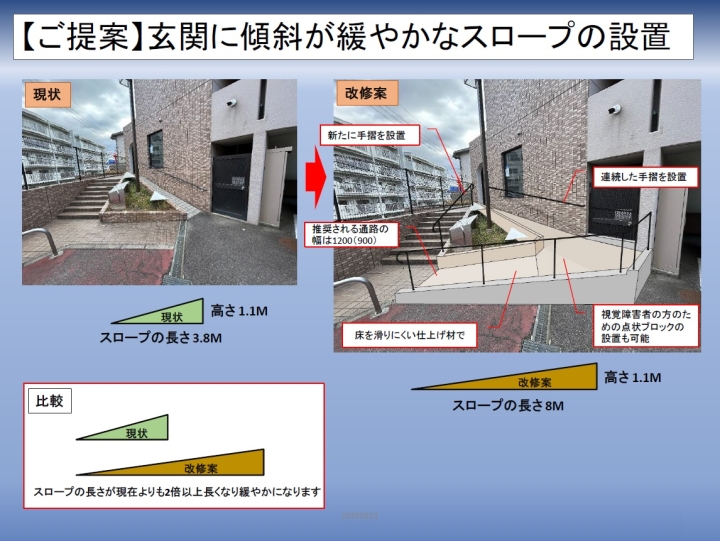

新築で建てた時点で既に道路と玄関との間で大きな段差や階段を設置してある建物が当たり前に作られています。住み始めて何年か経った時や身体に支障をきたすようになった時に「この状態では住み続けっることができない」と気付いても、住みながら工事を行うことは容易ではありません。将来、介護が必要な状態になったとしても、可能な限り住み慣れた住まいで自分らしい生活や暮らしを人生の最期まで続けられるような環境を提案します。

■本当に必要なバリアフリーを見極める

車いす利用者にとって建築基準法や各市町村で規定された基準で作られただけでは利用することができないといった状況は多々あります。例えばハートビル法で決められているスロープの勾配は1/12~1/15となっているのですが、傾斜が緩やかである1/15勾配であったとしても自力で走行することができない方もみえます。この規定はあくまでも最低基準であるだけであり、誰でもこの規定を当てはめることはできません。その方が使いやすく、本当に必要なことと必要ではないことを見極めてくことで今後の暮らしを大きく変えられます。

■介護する側、される側のバリアを無くすために

手摺を取り付ける、段差を無くす、廊下を広げるなど様々な方法でバリアを無くすことは可能ですが、ご家族が介護や介助から少しでも開放される仕組みをつくることは、障がい者の型が持っているかも知れない「申し訳ない」という自己否定感からの解放にも繋がります。介護する人、される人が余計な気遣いをすることなく過ごせる住まいこそ真のバリアフリー」であると考えています。

■介護に終わりはありません。

介護をする側にとっては大切な家族のためにと思い、ご自身のお仕事や家事そして介護と全てを全力で行うことはかなりのご負担になります。病気や事故などで入院をする場合はどこかで退院となる機会があるため、一旦はそこで介護を終えることができるのですが、介護には終わりはありません。介護をする方のご負担を少しでも軽減することができるようなご提案をさせていただきます。

現場管理の説明と代行

工事を行うにあたり、各種業者とお客様との間で図面や提案書、見積書などが提示されると思いますが、業者からしっかりと説明を受けているのでしょうか。またこういった書類や資料をしっかりと理解することが出来ている方がどれだけお見えでしょうか。

業者は売る側のプロであり、お客様はその説明に対して良し悪しを判断した上で契約に進むことになりますが、この判断をどのようにされているのでしょうか。

リフォーム業者や内装業者による施工後にお話しを伺ったお客様との意見交換の中で、提案をされて工事を行ったものの、その工事が全く無意味なものであったり、間違ったものであったり、最悪の場合は詐欺のような内容のものもありました。当社は施主の方が損害を被ることがないよう、その計画から工事の完了に至るまでの間、お客様の考えの構築や施工管理のプロとしてサポートをしていきます。